实习生王一宁配资吧

近期,有消费者反映,网络平台上出现不少“医保卡薅羊毛攻略”,教唆他人在完全脱离医疗场景的情况下,用医保卡支付购买牙线、牙刷、洗脸巾、护肤品等日用品,将医保卡里的钱当作“零花钱”随意使用。(11月9日央视财经)

这一现象并非个例。如今走进不少药店,货架上除了传统的医疗器械和药品,还摆满了琳琅满目的日用品,部分商品还搭配着各类促销活动。在工作人员的主动推销下,这些日用品“美丽”的价格格外诱人,加之能直接刷医保卡结算,“便宜又实惠”的心理让不少消费者将药店当成了日用品店,心甘情愿加入“薅羊毛”的行列。

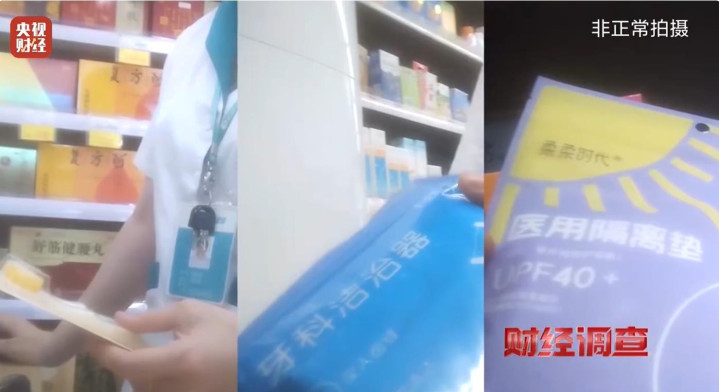

记者调查发现,这种乱象背后藏着明确的操作套路:部分药店将普通牙刷包装成“牙科用毛刷”,把日常牙线伪装成“牙科洁治器”,将普通面膜改名为“面部护理敷料”——日用品仅仅换个“医疗化”名字,就摇身一变成了所谓“医疗器械”;更有网红博主在网络上公开教唆、公然误导,将这种违规操作当作“省钱技巧”大肆传播,发布者不仅不以为耻,反而以此为荣,将其视为一种“聪明”的套现手段;而跟风参与的消费者则抱着“不用白不用”的侥幸心态,在不知不觉中加入了这场对公共医疗资源的掠夺。

但公然用医保刷日用品,真的合规吗?答案显然是否定的。日用品能否纳入医保药品目录,有着明确的政策边界。根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》(国家医疗保障局第1号令)规定,不纳入《基本医疗保险药品目录》的情形中,第八条明确列出“其他不符合基本医疗保险用药规定的药品”。这意味着,牙线、护肤品等与医疗诊疗无关的日用品,完全不在医保报销范围内,将医保基金视为“薅羊毛”对象的行为,不仅违背了医保制度设立的初衷,更是对公共利益的公然侵蚀。

医保基金是人民群众的“救命钱”,其核心设立目的是缓解民众医疗负担、提高医疗保障水平,守护的是全社会的健康底线。将医保卡当作普通“消费卡”,用来购买日常用品,实质上是一种变相的医保套现行为,直接违反了我国医疗保险相关法律法规。倘若这种违规行为泛滥成灾,必然会导致医保基金池流失严重、捉襟见肘,最终可能引发一系列连锁反应:要么提高全民医保缴费标准,要么降低医疗费用报销比例,而最终受害的,将是每一个依赖医疗保障的普通民众,损害的是全社会的共同利益。

堵住医保基金的流失漏洞,不能只停留在口头上的谴责,更不能搞“一阵风”式的整治。要解决问题,首先需要追问:为什么这类骗保套现行为会屡禁不止?源头上的症结究竟在哪里?是药店违规操作的违法成本过低,还是医保监管存在盲区?完善监管机制,如何用技术手段精准监控医保资金流向,让违规结算无所遁形?面对“换个名字就洗白”的闹剧,又该如何细化商品分类标准、明确医保报销边界,从制度上杜绝此类钻空子的行为?

把这些问号拉直配资吧,需要有关部门驰而不息地履职尽责:一方面要强化监管力度,通过大数据、人工智能等技术手段搭建智慧监管平台,实现医保资金使用全流程、全方位监控,对违规药店和教唆者依法严惩,形成有力震慑;另一方面要细化政策标准,明确医疗器械与日用品的界定边界,避免“模糊地带”成为违规操作的温床;同时还要加强宣传引导,让民众认清医保基金的公益属性,明白“薅医保羊毛”不仅是不道德的,更是违法行为,从而自觉守护好这份公共福利。只有多管齐下、久久为功,才能让每一笔医保资金都流向真正需要的地方,守住全民医疗保障的底线。

道正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资吧 “中印航线”重启

- 下一篇:没有了